Roma. È un personaggio particolare Claudio Modena che dalla sua terra ha acquisito, come caratteristica, l’umiltà unita ad una curiosità sua particolare che lo porta ad approfondire la ricerca su personaggi e circostanze sfruttando la sua conoscenza di studi e di mondi non comuni. Laureato in Scienze Politiche presso la Sapienza di Roma, con una tesi di laurea su Matteotti e la sua azione politico-amministrativa nel Polesine, di Matteotti è divenuto studioso e storico appassionato.Non solo questo argomento è stato oggetto dei suoi studi storici, solo per citarne alcuni nel 2007 ha pubblicato “Giuseppe e Anita Garibaldi. Una storia d’amore e di battaglia”, nel 2011 “Ciceruacchio. Angelo Brunetti capopopolo di Roma” , con la prefazione Di Giulio Andreotti, anche questo, come il primo, libro pluripremiato in numerosi quanto prestigiosi contesti, ma ha curato anche “Giacomo Matteotti 1885 – 1995. Riformismo e Antifascismo”, anch’esso pluripremiato. E ancora: “Nicola Badaloni. Interventi parlamentari, scritti politici e scientifici, corrispondenze”, prefatto dal Rita Levi Montalcini, Massimo Cacciari e Franco Foschi, a cui è stato conferito il ”Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Membro del Consiglio Direttivo della Commissione Italiana per la Cultura dell’UNESCO ha collaborato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero della Marina. Troppo esiguo lo spazio di un articolo per contenere gli ulteriori lavori e i premi conferiti ai testi di questo storico.

Nel 2012 fu proprio la sua curiosità nei confronti del mondo della cultura a fargli scoprire un appello comparso on line per la salvaguardia del Fondo Magno, un insieme di libri e documenti appartenuti all’avvocato che difese I diritti di Velia Titta Matteotti nel processo di Chieti. Insieme all’amico Paolo Fallai, giornalista del Corriere della Sera, Modena si recò a Pescara, dove, nello studio legale del figlio, Carlo Eugenio Magno, mio marito, vennero a conoscenza della consistenza del Fondo e della vita coraggiosa di questo avvocato. Colpiti dalla vicenda ne nacquero un articolo di Paolo Fallai sul Corriere della Sera e il proponimento di Claudio Modena di scrivere un libro su questo personaggio.

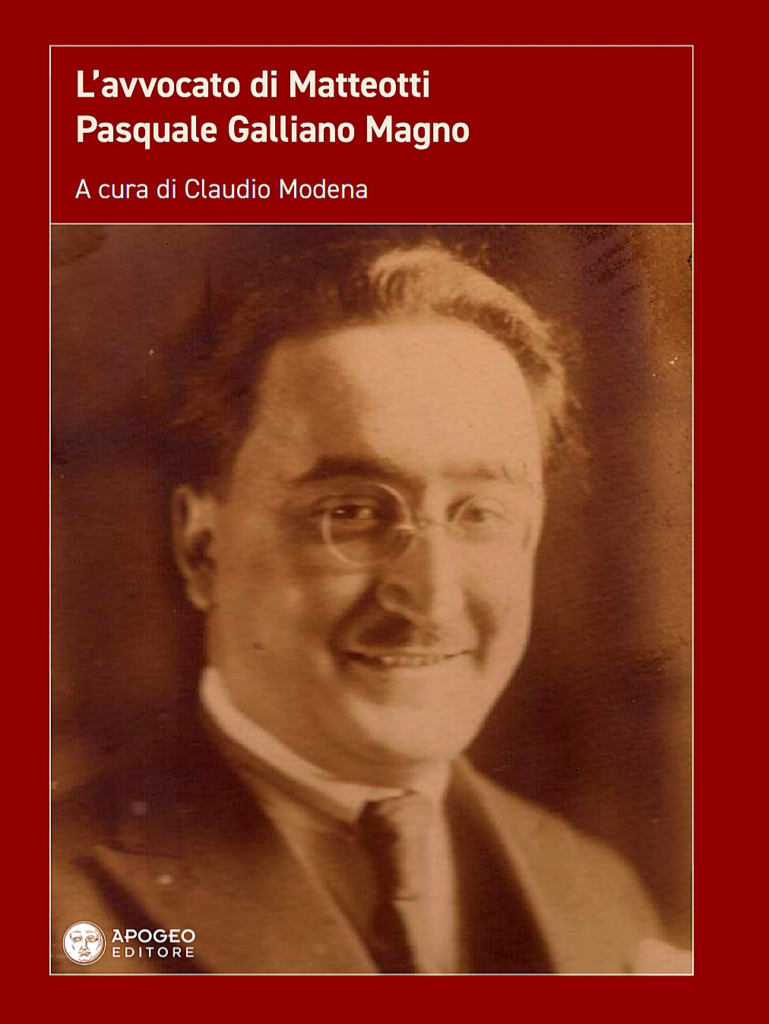

Nel 2014, con il contributo di due validi storici abruzzesi, Filippo Paziente e Nicola Palombaro, il libro ”L’avvocato di Matteotti. Pasquale Galliano Magno “ viene portato a termine, pubblicato, con la prefazione dello storico Mauro Canali e del compianto Presidente della Fondazione Matteotti di Roma, Angelo Sabatini, dalla Casa Editrice Apogeo di Adria(RO), nella collana “Le Radici” .

Il 5 dicembre 2014 viene presentato, presso la prestigiosa fondazione culturale Aurum di Pescara, dall’allora Ministro della cultura Massimo Bray e dal prof Mauro Canali, in un incontro memorabile. Sarà solo il primo di un percorso di eventi che vedrà l’opera presentata varie volte presso la Camera e il Senato, restando per ora l’unico libro in commercio sull’argomento. Il Ministero della Cultura, con la sua Soprintendenza Archivistica d Pescara e con l’Archivio di Stato, prendendo spunto dal volume di Modena, ha approfondito la ricerca dei documenti d’archivio , tanto da allestire nel 2019 una mostra permanente presso il Tribunale di Chieti, inaugurata dal Ministro della Giustizia Orlando e una digitalizzazione della stessa fruibile on line da chiunque voglia conoscere l’argomento. Preceduta da un convegno, nel settembre 2019 per dieci giorni la mostra restò esposta presso la Sala degli Atti Parlamentari del Senato

Due registi, prendendo spunto anche dall’opera di Modena, hanno messo in scena due diverse opere teatrali: “ Il processo a Matteotti” di Alessandro Blasioli, visto e applaudito da oltre 400 studenti liceali nel teatro Marrucino di Chieti, finanziato dall’Associazione Nazionale Magistrati e poi, a teatro pieno , a Orsogna, cittadina che diede i natali a Magno, e “E io ero Sandokan. La storia di Galliano Magno, l’avvocato di Matteotti “ ,su testo dell’avv. Mauro Morelli e regia di Milo Vallone. La prima dell’opera è stata vista da oltre 600 persone, con dieci minuti di applausi e teatro sold out. Questo personaggio portato avanti da Claudio Modena affascina e interessa, da più parti è giunta infatti la richiesta di una ristampa del testo ormai esaurito e presente solo in poche copie consultabili in biblioteca. La digitalizzazione dell’Archivio di Stato di Chieti ha portato alla scoperta di un nuovo inaspettato documento

sulla “Restituzione dei corpi di reato” alla famiglia Matteotti, per la quale si era tanto adoperato Magno nel corso del processo di Chieti. Di qui la decisione di Claudio Modena , a seguito di numerose richieste, visto il crescente interesse, di ripubblicare il libro “ L’avvocato di Matteotti. Pasquale Galliano Magno” con alcune aggiunte e integrazioni documentali assolutamente inedite e di grande interesse. Una storia affascinante dunque, per un libro interessante e di facile lettura.

Da sinistra: Claudio Modena, Mauro Canali, Massimo Bray

Ma chi era questo Pasquale Galliano Magno? Cercherò in sintesi, perché non è facile condensare in un articolo una intera vita, di farvene un riassunto. L’Abruzzo è stato per secoli sinonimo di terra lontana, appartata, tanto che in una novella del Decamerone Boccaccio, per indicare un luogo miticamente distante, dice “più lontano che gli Abruzzi”. Questa distanza, diventa pudore e riservatezza nei confronti degli affetti più cari, come scrive Flaiano nella famosa lettera a Scarpitti, gli abruzzesi hanno forte “il sentimento che tutto è vanità (…) è inutile far valere i propri diritti e tutto ciò misto ad una disapprovazione muta, antica, ad una sensualità disarmante, ad un senso profondo della giustizia e della grazia (…) gente rimasta al confine con una sola morale: il Lavoro (…) e con un altro difetto abruzzese, il più grave, quello del pudore dei propri sentimenti (…).”

Scoprii così io, cresciuta tra le nebbie di Milano, l’amore che mio marito provava per me, quando cominciò a parlarmi di suo padre, segno di una confidenza e di una intimità profonda destinata a pochi forse a nessun’altro. Scoprii così l’esistenza della figura di Pasquale Galliano Magno, una figura parallela a Matteotti, “l’avvocato di Matteotti” così lo chiamavano, e la sua vita coraggiosa e affascinante.

Come Matteotti, o forse un po’ meglio, proveniva da una famiglia benestante, i Matteotti commercianti e proprietari terrieri nel Polesine, i Magno proprietari terrieri e notai in Abruzzo. Magno che proveniva da esperienze liberali, lo zio notaio Giuseppe Magno era segretario particolare di Nitti, come Matteotti fu colpito dalla povertà della gente della sua terra: come il Polesine l’Abruzzo era terra di disperate migrazioni e di grandi ingiustizie sociali.

A Chieti nel 1919 venne fondata da Torrese la prima Camera del Lavoro nel tentativo di dare una speranza di sicurezza ai lavoratori e, dopo l’incontro con Matteotti, invitato a Chieti da Torrese, il 1 maggio del 1920, Magno che era nato nel 1896 e aveva dunque 24 anni, decide di impegnarsi con tutta la sua energia in politica: si iscrive al Partito Socialista Unitario, fonda una sezione a Orsogna, organizza una Lega Contadina forte di 150 iscritti, partecipa alle amministrative e viene eletto sindaco con voto quasi unanime e, ad Orsogna, fonda anche una Camera del Lavoro che avrebbe regolato la legittimità degli ingaggi e i diritti dei lavoratori. In pratica aderisce alle linee guida della Lega dei Comuni Socialisti fortemente voluta da Matteotti a difesa della buona amministrazione e contro la corruzione in ambito amministrativo.

Nel discorso di insediamento Magno, socialista riformista, espone la sua concezione di amministrazione basata sull’elevazione civile e morale di chi lavora nei campi e nelle officine. Ma nel 1920 sono formati e operativi anche i “gruppi combattenti” e i “fasci di combattimento” mentre nel 1921 le violenze sono già costanti e manifeste nei comuni amministrati dai socialisti: si incendiano le Camere del Lavoro e si distruggono le cooperative. Nell’aprile del 1922 i dirigenti socialisti di tre province erano riuniti a Vasto presso la Camera del Lavoro per preparare la lista dei candidati. La Camera viene incendiata, i partecipanti sottoposti a violenti pestaggi alla presenza delle forze dell’ordine che non intervengono: Magno e altri compagni restano a terra sanguinanti.

Ma già nel 1921 si era cercato di rimuovere Magno dal suo incarico di sindaco, nonostante i numerosi lavori e le iniziative portati avanti in nove mesi di sindacatura dal più giovane sindaco d’Italia: inizio dei lavori dell’acquedotto, sistemazione di strade interne, aggiornamento del progetto dell’edificio scolastico, nomina di un’amministrazione femminile per la scuola materna, istituzione di un mercato settimanale, istituzione dell’Ufficio Comunale del Lavoro e altro ancora.

L’opposizione nel luglio del 1921 viene battuta e il consiglio conferma la sua fiducia nel sindaco Magno, ma nel 1922 il Governo centrale sospende Magno dalla carica di sindaco. Magno viene rieletto ad agosto con 16 voti su 19, però dopo la marcia su Roma i comuni socialisti vengono sciolti. Magno rifiuta di dimettersi e a novembre 1922 viene sottoposto all’umiliazione pubblica della purga. Magno non si piega, dunque il 7 gennaio del 1923 verrà costretto con la forza a recarsi a Chieti e a febbraio sarà arrestato. La Corte d’appello di L’Aquila però lo assolve per mancanza di prove. Da allora il sovversivo Magno sarà sottoposto ad assidua e opprimente vigilanza.

La morte di Matteotti colpisce Magno che, pur dal confino di Chieti aveva mantenuto contatti con Orsogna e con lui, come una bastonata: cerca di raccogliere fondi per un monumento al martire, per la distribuzione di medagliette commemorative al funerale, invia un telegramma alla famiglia, ma la polizia che lo marca stretto scopre la raccolta e confisca tutto: Magno è sempre più nel mirino. Quando nel 1926 l’avvocato Modigliani gli chiede di rappresentare Velia Matteotti nel processo di Chieti, sa che potrà contare su di lui che senza indugi, sentendosi onorato, si offre per la difesa della moglie dell’amico assassinato. Velia è piantonata a Roccaraso e non può avvicinarsi a Chieti, Magno che aveva avuto incarico di portare avanti solo la richiesta della consegna dei corpi di reato a cui Velia e i suoi figli tenevano moltissimo, con la sua macchina targata Chieti 2, con lo spolverino d’ordinanza per percorrere quelle strade sterrate, si reca a Roccaraso per darle la notizia che i corpi di reato saranno in gran parte riconsegnati per essere depositati sopra la bara del defunto marito in Polesine. Velia che già in una lettera aveva scritto che i posteri avrebbero dovuto dedicare a Magno stima e onore per la sua dirittura morale e per la sua generosità, dona all’avvocato, che non vuole essere pagato, la penna con cui Matteotti firmava gli atti parlamentari, una Waterman safety con il pennino retraibile, una penna da lavoro, poco diffusa in Italia all’epoca. Per Magno sarà la ricompensa più preziosa: quante volte me la nominò mio marito nei suoi discorsi sul padre!

Nel 1936 per consentire una maggiore serenità alla famiglia, ma anche per estinguere un grave debito contratto da un fratello nella crisi del ‘29 a seguito del fallimento di una sua attività, vendette il Palazzo Tella in Chieti e si trasferì in affitto nella casa di Pescara ove rimase fino alla morte. Anche lì non ebbe vita facile: il vecchio avvocato Sulli mi confermò che chi lo incontrava e lo riconosceva, a dieci anni dal processo, cambiava marciapiede, tanto era ritenuto sconveniente avere a che fare con lui. Questo rende ancora più evidente il peso delle persecuzioni subite in quel periodo.

Nell’imminenza della guerra Magno fece impacchettare i suoi 5000 volumi e la preziosa biblioteca in noce nazionale costruita per lui agli inizi del 1900 dagli abili ebanisti di Pretoro, la fece ricoverare lontano da Pescara in un luogo nascosto, insieme a una altrettanto preziosa collezione di francobolli mai più ritrovata in seguito e portò la famiglia a Penne, luogo che riteneva più sicuro. Mostrò di essere previdente, infatti in casa sua a Pescara si insediò il comando tedesco che distrusse tutti gli arredi ivi rimasti. Da Penne, attraverso Radio Londra, seguiva le vicende della guerra e quando iniziarono i primi rastrellamenti, tutti gli ebrei sfollati a Penne erano già stati da lui avvisati e invitati a fuggire per tempo. Uno solo, un certo Trevi, commerciante di stoffe di Chieti non era riuscito ad allontanarsi, Magno non sapendo che fare, dato il pericolo imminente, convinse il Procuratore, e non fu facile, a farlo mettere in galera e infatti lì non fu cercato, riuscendo così ad evitare la deportazione.

Le notizie in quel periodo giungevano incomplete e frammentarie, ma quella delle sei ondate di bombardamenti su Pescara rasa al suolo tra il 31 agosto e il 14 settembre del 1943 giunse forte e chiara lasciando tutti nello sgomento più assoluto. Magno fu nominato dagli Alleati Presidente del Comitato di Liberazione per l’Abruzzo e Viceprefetto politico preposto anche all’epurazione e alla defascistizzazione in Pescara. Ma Pescara non c’era più, i pescaresi superstiti ben pochi, gli altri morti o sfollati.

Egli si recava dunque tutti i giorni a Pianella, nella sede provvisoria del Comune di Pescara a firmare permessi di rientro, convincendo i suoi concittadini a rientrare con la promessa che la città sarebbe stata ricostruita, che tutto sarebbe tornato a funzionare come prima e i pescaresi sapevano che era uno dei pochi ad avere l’esperienza e la capacità per farlo davvero. Fu un periodo di lavoro incredibile ed intenso, dove non c’era spazio, a suo modo di vedere, per la vendetta su chi l’aveva perseguitato o la denuncia per chi aveva avuto una carica fascista: l’urgenza era nel ricostruire e ricominciare una vita diversa. L’unico “epurato” da Magno fu il prefetto Pace, da lui ritenuto totalmente incapace e ancora molto legato al fascismo. Con lui il peso dell’amministrazione della prefettura gravava interamente sulle sue spalle, mentre si stava già occupando come commissario governativo e diretto interlocutore di La Malfa della ricostruzione della linea ferroviaria Penne-Pescara, della direzione dell’Ospedale civile, del ripristino dell’acquedotto, di evitare il sequestro e la successiva demolizione del Teatro Pomponi (per altro poi avvenuta nel 1963), di amministrare i beni del Barone On. Acerbo negli anni della carcerazione, avendolo per altro più volte protetto da chi voleva fare giustizia sommaria e molto altro che tralascio.

In occasione delle amministrative unificò tutte le forze di sinistra, dato l’importante obiettivo comune della ricostruzione, grazie al buon lavoro svolto da Magno vinsero le elezioni e Magno venne eletto consigliere, ma fu poi messo da parte dai comunisti che non lo sostennero nelle politiche e dunque non andò mai a Roma, ma scrisse in compenso tutti gli interventi di chi fu scelto al suo posto come deputato, perché non era in grado di farlo. Profondamente deluso, nell’anno in cui le donne andarono a votare, Magno abbandonò la politica dedicandosi interamente alla professione forense, sempre come antistatario e a protezione dei più deboli. Nel suo studio si formarono alcuni tra i più prestigiosi avvocati pescaresi, uno per tutti il penalista Pilotti, compagno di tante avventure lavorative di Carlo Eugenio, ottimo civilista e figlio di Galliano Magno.

Dotato di un profondo senso dell’ironia, dal momento che spesso difendevano incapienti, anticipando le spese, era solito dire al figlio che doveva impegnarsi a vincere le cause, altrimenti non avrebbero mangiato e, quando si vinceva, il primo acquisto era di carta bollata e marche da bollo per le cause successive. Cosa era rimasto nella mente del vecchio avvocato Magno come ricordo del processo? Nelle conversazioni con i clienti divenuti amici raccontava di Farinacci che, non sapendo fare l’avvocato con la sua laurea avuta in dono, più che un’arringa aveva fatto un comizio, per giunta, con suo divertimento estremo, inciampando nella toga bellissima ma lunghissima, cucita e ricamata dalle signore altolocate di Chieti, che lo avevano immaginato, in quanto residente a Cremona, alto, biondo e con gli occhi azzurri, ma lui era molisano e non austroungarico! E poi passava a raccontare di Velia, della sua stima con grande rispetto. Solo a questo punto apriva il cassetto, estraeva la sua penna, la sua reliquia laica testimone degli ideali a cui aveva dedicato la vita e nel mostrarla, azionando il meccanismo che estraeva il pennino, dietro gli occhiali i suoi occhi diventavano lucidi.

Lo storico Mauro Canali più volte ha sottolineato come Matteotti e Magno furono figure parallele. Magno non andò a Roma, dedicandosi compiutamente alla miseria della sua gente e non venne ucciso da vivo, pur avendo fatto prima di Matteotti la denuncia dei brogli elettorali e di molte nefandezze del periodo. Fu ucciso da morto con la damnatio memoriae, che per circa quarant’anni ne aveva cancellato il ricordo.

Da biologa quale sono, sono solita dire che su quella penna un genetista troverebbe una traccia mista con il DNA di Giacomo, di Velia, di Galliano e mio. È toccato a me dunque, ultimo anello e il più debole di quella catena, ridare a Galliano Magno il suo posto nella storia e il rispetto che merita; molto è stato fatto, altro, negli anni che mi restano spero di riuscire a fare. La nuova edizione del libro di Claudio Modena sarà presentata, in anteprima, il 25 gennaio 2025 proprio ad Orsogna, insieme alla mostra patrocinata dal Ministero della cultura , curata dalla Soprintendenza ai beni archivistici e presentata dal suo dirigente Giuseppina Rigatuso.

Posso concludere osservando che la scrittura è una delle più caratteristiche peculiarità dell’uomo. Da essa possono derivare conoscenza e cultura . Il filosofo Umberto Galimberti sostiene: “Cultura non è solo un’educazione intellettuale, ma soprattutto educazione delle emozioni e quindi dei comportamenti.”. Se così è, dobbiamo ritenere che Claudio Modena abbia dato alla società un suo prezioso contributo.

Barbara Braghin